Gleamはif/else文・式やreturnといった構文を持たないので,caseとパターンマッチングのみで条件分岐を表現し,関数の最後の式で評価された値を返り値とする.なかなかに思想が強い.

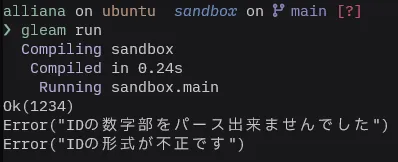

例として,何かしらのIDをバリデーションしたい場面があったとする.

IDの形式はID-XXXX(Xは数字)とし,成功したらIDの数字部分をパースしたものを,失敗したらフォーマットが不正というエラーを返すような形にする.

仮にcaseだけを使って書くとしたら,このような見た目になる.

const id_prefix = "ID-"

fn validate_id(str: String) -> Result(Int, String) {

case str |> string.startswith(id_prefix) {

True -> {

case str |> string.replace(id_prefix, "") |> int.parse {

Ok(value) -> Ok(value)

Error(_) -> Error("IDの数字部をパース出来ませんでした")

}

}

False -> Error("IDの形式が不正です")

}

}

pub fn main() {

validate_id("ID-1234")

|> io.debug

validate_id("ID-ABCD")

|> io.debug

validate_id("1234")

|> io.debug

}

これでも動くことには動くが,今後IDに桁数の制約やその他の条件が増えたりした場合,caseがどんどんネストしていき,コードが絶望的に見にくくなるだろう.

それと,6行目のOk(value) -> Ok(value)もなんだか冗長な気がする.というか正しい値を返す文は分岐の真ん中ではなく,一番最後に置きたい(これは思想の問題かもしれないが).

こうなるとEarly-returnしたくなる.が,Gleamにはifもelseもreturnもないのである!

どうしたものか…と悩んでいたところ,bool.guardという関数があることを知った.

GleamのTips#66685d444293a40000d73ba3

gleam/bool · gleam_stdlib · v0.40.0

Run a callback function if the given bool is

False, otherwise return a default value.With a

useexpression this function can simulate the early-return pattern found in some other programming languages.

関数の説明にもearly-returnと記述がある.読み進めると

In a procedural language:

if (predicate) return value; // ...In Gleam with a

useexpression:use <- guard(when: predicate, return: value) // ...

とあり,一般的な手続き型言語におけるEarly-returnのように使えるようだ.

早速これで最初の例を書き換えてみる.

fn validate_id(str: String) -> Result(Int, String) {

use <- bool.guard(

str |> string.starts_with(id_prefix) |> bool.negate,

Error("IDの形式が不正です")

)

use id_num <- result.try(

str

|> string.replace(id_prefix, "")

|> int.parse

|> result.replace_error(

"IDの数字部をパース出来ませんでした"

),

)

Ok(id_num)

}

若干の書き換えはあったものの,最初の例と比べて,

- インデントが浅くなった

- エラーを最初に蹴ることで関数の一番最後に正しい値を持ってこれた

ことによりコードの見通しが良くなった.

めでたしめでたし.

…なぜこんなことが出来たのか?use周りの理解が浅かったのでいろいろと調査した.

use式より後ろに書かれたコードはuseで展開した関数(ここではgleeting())のコールバック関数(name: fn() → String)の中に渡される.

fn gleeting(name: fn() -> String) -> Nil {

let message = "Hello " <> name() <> "!"

io.println(message)

}

pub fn main() {

use <- gleeting()

"Gleam"

}

このとき,use <- gleeting()より後ろに書かれた”Gleam”という文字列は単なる文字列としてではなく,fn () { “Gleam” }という無名関数になり,gleeting関数のname引数にコールバック関数として渡される.

また,useは式なので,useで展開した関数のコールバックはブロックに囲むことで変数に束縛したり,囲まずにそのままにして関数の返り値とすることもできる.

fn gleeting(name: fn() -> String) -> String {

"Hello " <> name() <> "!"

}

pub fn main() {

let message = {

use <- gleeting()

"Gleam"

}

io.println(message)

}

ここでは,上の例のgleeting関数の返り値をNilからStringにし,そのコールバックを変数に束縛している.

さて,bool.guardに話を戻す.bool.guardはこのように定義されている.

pub fn guard(

when requirement: Bool,

return consequence: t,

otherwise alternative: fn() -> t,

) -> t {

case requirement {

True -> consequence

False -> alternative()

}

}

when(requirement)が

- Trueの時にはコールバックは実行されず,

return(consequence)引数に渡された値を - Falseの時にはコールバック(

otherwise())を実行しその返り値を

それぞれ返す.

Trueの時にコールバックを実行しないで値を返すことで,Early-returnを実現しているということだった.

敢えてuseを使わずに同じ動作をするコードを書いた場合,このような見た目になる.

bool.guard(

when: str |> string.starts_with(id_prefix) |> bool.negate,

return: Error("IDの形式が不正です"),

otherwise: fn() {

result.try(

str

|> string.replace(id_prefix, "")

|> int.parse

|> result.replace_error(

"IDの数字部をパース出来ませんでした"

),

apply: fn(id_num) { Ok(id_num) },

)

}

)

useを使うことで,コールバックに渡している処理をネストすることなく書ける,というカラクリだった.

だいぶ寄り道した感があったが,Gleamへの理解がより深まった.